飛行機に関わる話題

目次

- 1. プロローグ

- 2. 人生最初の飛行機に関する記憶

- 3. 飛んでもない飛行機の説明

- 4. パイロットさん ありがとう

- 5. 航空ショーで驚きの経験

- 6. 100ノットは空気のハンモック

- 7. ジェット機の空気取り入れ口はどこがよい

1. プロローグ

飛行機が大好きです。「空気のような・」とも表現され掴めない空気という媒体を利用して空を飛べるようになった、人間の「工夫する力」の素晴らしさを感じるからでしょう。生前の母親から聞いたのは「赤ん坊のころ(戦時中でしたが)防空壕にいても飛行機の音がすると「見る・・」と外に出たがって困った」そうで、その頃からの心もあるようです。

飛行機が飛ぶには大きなエネルギーが必要なのは日常生活で階段を上るときに実感されます。地球の重力に抗しながら大気中を飛び回り、更には機首を上げてそのまま上空へ視界没となる高性能機(戦闘機ですが)が現在は当たり前になりました。人類がそのような能力を獲得したのを素晴らしいと思います。宇宙に達するロケットの打ち上げ光景も素晴らしいでしょうが、やはり機動力の多彩さという面で飛行機の技術的発展に、より感銘を受けます。ここでは、飛行機に関わる記憶や思うことを述べています。

2. 人生最初の飛行機に関する記憶

小学一年生の頃(1948年?)、田舎の小さな町にある映画館に一年に一度だけニュース映画を見に連れて行ってもらうのが楽しみでした。これが唯一の外の世界を見られる機会で、そこでの記憶が2件だけ残ってます。

一つはアメリカの野球の試合、数年前のすり切れたフイルムの上映でしょうから試合の勝負は論外ですが、今で言うファインプレーに周囲の大人たちが歓声を上げ拍手をしていたことです。

もう一つが飛行中の大型機の操縦室を撮影したもの、壁面全体に(アナログ針の)メーターが連なる今で言う計器パネルがあり、担当者(多分航空機関士)がパネルに並んだ無数のスナップスイッチを、バチ、バチ、バチと次々に操作していた場面です。そのことが頭から離れず、飛行機はそのように無数のスイッチを操作することで飛ばす(操縦する)と思い込んでいて、操縦装置(操縦桿など)を操作して飛ばすと漫画で知ったのはずっと後のこと。

何も情報が無いという環境は大変不幸な状況であると痛感します。

3.飛んでもない飛行機の説明

終戦後は日本に駐屯する米軍を進駐軍と呼びました。ある日汚れた足を洗って貰っていたとき、低い高度で一機のジェット機が飛び去った。その轟音で、父が進駐軍のジェット機は・・と話を始め「ジェット機は風船のようにエンジンを膨らませてガスを吹き出し、その反動で飛ぶ(今で言う風船ロケットですね)。日本ではその膨らます金属が採れないからジェット機が造れなかった・・」主旨はこんなでした。

子供は親の言葉を疑いません、でも「風船を膨らますのなら、どうしてジェット機は続けて飛べるのだろう?」これが人生初めての真剣な疑問でした。だいぶ後でターボジェットエンジンの作動原理を知り、とんでもない説明だったことに驚いたのを記憶してます。しかし、この経過は良い想い出として今でも残っています。ターボジェットエンジンは項を改めて採りあげます。

少し前に、新聞で面白い記事を見付けました。飛行中の客席の窓から外を眺めていたお嬢ちゃんが「どうして羽(主翼)の先が動いているの・・」お母さん「鳥さんが飛ぶときに羽(翼)を動かすでしょう、同じよ・・・」これも冗談か、本気だったのか分かりませんが、もし記憶に残っていれば後日には楽しい想い出になるでしょうね

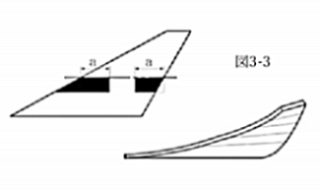

飛行機の主翼は飛行中の応力よって変形しない高い剛性「ガッチリさ」を持たせるのが基本ですが、大型化が進むと重量が増す問題が生じます。ボーイング(Boeing)B47爆撃機1947年初飛行 (図3-2)は、長距離飛行性能を得るための細長いスマートな主翼に高速性能のため強い後退角を設けたのですが、見るからに「ガッチリ化」は難しそうです。そこで、撓むことを許す設計でより軽量な最初の可撓翼 (かとうよく)となりました。(世界航空機年鑑 1956年) この主翼では飛行中の操縦による変形(捻じれ)を抑えるためにフライトスポイラーという操縦舵面が新たに導入されましたが、これは別項でとりあげます。

ここでこの翼の性質を知る実験です。厚紙で後退角翼の形に切り抜き、上に曲げると先端が下側に向かって捩れます。なぜでしょう、翼の任意の位置で飛行方向に平行な一本の線を想定します。この部分は内側の部分で支えられ、後側を支える部分は前側と比べて常に小さくなります(図3-3)。全体の強度が均一なら大きな力を負担する後縁で変形が大きくなり、上側に力が掛かると先端が下向きに捻じれます。

次に厚紙の後退翼を飛行方向と平行に、数カ所切断して上面にテープを貼って繋げます。すると翼の先端を持ち上げても捻れることなく上に反ります。現実には主翼は機体重量を支えるので自由に曲がる構造はあり得ませんが、前進方向に直角となる方向だけ、主翼の前側と後側で調節しながら強度を弱めた構造(重量が減ります)にすることで、より軽量な可撓性を持つ翼になることが想像できます。

B47では主翼に重いエンジンを吊り下げ、翼が薄い先端に近い場所に第1/第6エンジンを取り付け、地上ではその重量で下側に撓ります。その時に発生する上向きの捻れ(上記とは逆の変形)を飛行中には翼が機体重量を支える時の捻れを打ち消すように働く工夫をした最初の航空機となりました。(世界航空機年鑑 1956年)会社勤務時代に客室の窓から見た印象で、可撓性のある主翼を持つ最初の旅客機がBoing707 、当時の対抗機種ダグラスDC-8は高剛性翼の旅客機だったと考えています。 現在では更に高度な構造設計をされた大型旅客機では、このお嬢ちゃんが見たように気象条件によっては飛行中に翼の先端がよく動くのでしょう。

4.パイロットさん、ありがとう

この項は休日の飛行機見物で東京郊外の米軍飛行場に頻繁に出掛けていた高校生当時の話、1955年の頃でしょう。

ダグラスDC3: ある日飛行場近くの田舎道を自転車で走っているとき、近くの平地林の梢から米軍のC47(米空軍呼称)が突然超低空で出現、パイロットの顔は見えませんが操縦室の前面窓がすぐそこに見える距離で、たしかダークオリーブの塗装でした。 すぐ自転車を止め見上げると、近くでは草原(くさはら)の柵に腰掛けた3人の女児が「わーわー」と声を上げて両手を振って挨拶をしていました。

機体が頭上を通過、反対側の平地林に隠れる直前に翼端がほんの僅かに上下するのを視認、それが何なのか気になっていました。

かなり後日に想像したのは、輸送機の機内の状況で機体を揺らせなかった(翼を振ると横滑りをするので機内ではコップの水が揺れる)。かと言って真上で翼を僅かに動かしても地上からは分からない、そこで次の平地林に隠れる直前に、機体が後ろから見える位置を見計らって翼を僅かに振ってくれたのだろう。分かったとき、有り難うと心の中で呟きました。

ボーイング377:大型輸送機が離着陸する飛行場でのこと。ここの滑走路は多分あまり長くはなく、緊急事態なのか 当時の最新鋭ジェット戦闘機F86D が滑走路端の近くにある低い木柵に、ランディングギアー主脚の車輪をかすめるように超低空で侵入し着陸するのを見ています。

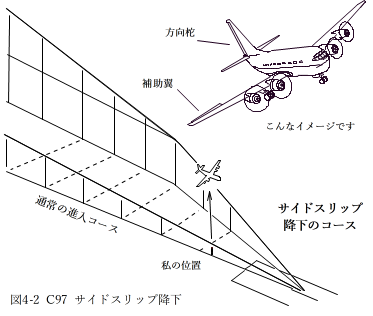

私がいたのは滑走路に隣接する空き地、周囲には誰もおらず一人で着陸進入してくる輸送機を眺めていました。そこは滑走の中心線上で、滑走路端と飛行場内の狭い道路を挟んで立つ低い柵のすぐ近く。着陸灯を付けて4発の大型輸送機C97(米空軍呼称)が降下進入してきた。その機体はなぜか大きく左に寄ったコース(私から見ると右側)、いつもより高いかなと思う高度。目の前で突然右に傾き大きく横滑り(サイドスリップ) を開始、右に滑りながら少し離れた位置を通過、振り返ると滑走路の位置で素早く姿勢を戻し、何事もなかったように頭を上げ、ほぼ普段通りの位置でタイヤから白煙を上げながら接地着陸しました。見事な着陸でした。

その時気がついたのは、自分がしていた、大変な迷惑行為。

この輸送機のパイロットは、大型輸送機を操縦のルーチンにない(と思いますが) 激しい横滑りをさせて、私の頭上間近をかすめる危険を避けてくれていたのです。当時のグライダーが着陸時の余剰高度の処理に機体を横滑りさせて降下するのを知っていたので瞬時に理解し、同時に飛行機もまっすぐ飛ぶだけではないのだ・・と知った瞬間でした。

ちなみに、客室の右側窓から地上を見る立場で想像してみます。高度が下がり「やっと着陸」とほっとする頃、機体が突然右にグラッと傾き落下。目の前の地面には滑走路はなく、やがて少し離れた先に・・そのまま滑走路に達すると急激に左に傾き(ロールして)姿勢を水平に戻し、同時に機首を上げてどんと接地、、、まあ、普通の感覚とは大分異なります。本当に迷惑をかけてしまいました。

のちに考えると非常に幸運だった要素がありました。この機体はBoeingB29爆撃機を改良して胴体を2階建てにした構造で胴部側面には横滑りで空気抵抗を掛けやすい大きな平面要素があり、安心して強いサイドスリップ で急速に降下できたことが考えられます。もし通常の丸胴型の飛行機ではどうなっていたか、、ラッキーでした。

そのときに思ったのは、当時は一番恐ろしかった米軍のMP(MilitaryPolice)がジープに乗ってすっ飛んでくるのでは・・と怖くなったこと。でも何事も起こらず、多分パイロットが管制塔に報告しないでくれたのでしょう。この見事な操縦は機長だったと思いますが、今でもお詫びと感謝の気持ちでいっぱいです。

サイドスリップ「横滑り」(図4-2):飛行機は通常は空気を正面から受けるように飛行します。ここではこの空気の流れを「風」としますが、サイドスリップすると斜め前方に進むので、風の一部を空気抵抗が大きくなる胴体側面で受けることになりブレーキの力が発生します。

飛行機の性質として機首を下げ降下すると、坂を降る車と同様に速度が増加し、やがて設計された限度を超えると機体が破損します。サイドスリップはこの時にブレーキとなります。新しい飛行機ではブレーキ装置(別項を予定)を備えていますが、昔の飛行機ではこれが大変有効な方法でした。プロペラ式の戦闘機による展示飛行で高度を下げるときに、旋回しながらこのブレーキを利用するのを見ます。上のC97では補助翼を使って左に傾け、方向舵を右に使った状態で横滑りの姿勢を保つています

コンベアーF102:

東京の西方郊外の長大な滑走路を持つ当時の最新鋭ジェット戦闘機が離着陸する飛行場で、その滑走路北端の脇に少し離れてある小さな塚。ここが絶好の観察ポイントでしたが地面の起伏で滑走路自体は近くの一部しか見えません。

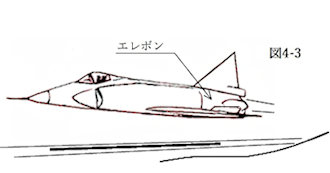

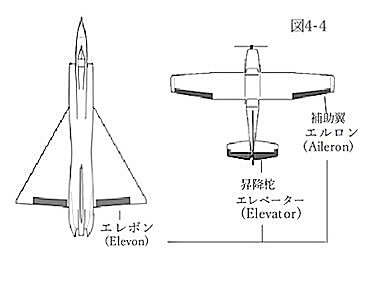

ある日、接近するエンジンの轟音でジェット機が離陸滑走してくるのが分かりました。突然目の前に現れたのは滑走路上を超低空で突進してくる脚を引っ込めた最新鋭の3角翼戦闘機F102。目の前に来たとき主翼後縁のエレボン が「グイ」と上げ舵を取り、機首を上げ上昇を開始(図4-3)、アフターバーナーの火炎をはきながら30度位の角度で一直線に上昇していきました。

私に披露してくれたようなズーム飛行ですが、この時に驚く経験をしました。

機首を上げた機体が上昇しないで一瞬逆に沈み込むように見え、さらにその動きがスローモーションになり、一瞬停止したようにも見えました。なぜだろう・・胸にしまうことになりました。

エレボン:無尾翼機では主翼後縁の操縦舵面に、補助翼(aileron)と通常は水平尾翼にある昇降舵(Elevator)の機能を持たせるので、Elevator+Airelon=Elevon と呼ばれます。(図4-4)

何年もの後に三角翼の性能の特徴を偶然に知って納得したのは:

急激な上昇を開始すると運動の加速度(通称G)が掛かり、これに打ち勝つ揚力が必要。3角翼は翼の特性で 迎え角を大きくしないと揚力が増加しないので、機首が大きく上を向く現象が発生します。これを知らずに直ちに上昇すると期待していたので「逆に一瞬沈むように見えた」と言うことです。これ以降「運動をすると加速度が発生する」事実が体に染みつきました。

〇 スローモーションや一瞬停止するように見えたのは、自身の心の働きと知ったのですが、これは別項で取り上げます。

ところで、今では旅客機でも離陸時にこの程度の鋭い上昇を見せることがありますが、当時は離陸後は少し水平飛行で加速した後に緩い角度で上昇に移るのが普通でした。自身の記憶への疑問も有りましたが、最近のTVの画面で偶然見た羽田空港の古い映像資料でDC8がこの方法で離陸していく光景があり、間違いではないのが確認できました。

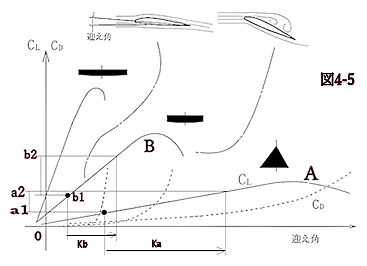

主翼の性能や飛行時の性質を表す数値として揚力係数(CL)があります。これをグラフ(図4-5)にすると、主翼が気流に対して取る迎え角 を増していくとCL(揚力と同じ:下記参照)が増加しますが、迎え角がある角度を超えると揚力を急速に失うことを示します。これは主翼上面を流れる気流が翼から剥がれる為で、これを失速と呼びます。(図は説明の為に作成)

失速という言葉は「経済の失速」など広く使われますが、飛行機の「失速」は飛行速度を失うことではなく、翼の上面を後方に向かって走る気流の速度が失われることです。結果として、揚力を失って落下してしまいますが。

三角翼は迎え角を増しても揚力係数の増加は小さいが、大きな迎え角でも揚力を発生して失速の発生も緩やかです。これは強い後退角を持つ三角翼の前縁から流れ込む気流で上面の気流の剥がれが抑えられるためですが、揚力係数は低く、翼に発生する抗力(空気抵抗)は大きくなる特性があります。

私が見た三角翼の挙動の理由をグラフ上で見てみます。三角翼(A)の CL のある点(a1)を基準にとり、2Gの加速度に対抗するために2倍の揚力が必要と仮定します(実際はもっと大きかったはず)。揚力の式(下記)から、CLを2倍にするための点(a2)を求めると、迎え角が増加するのが分かります(Kaで表示)。同様に通常翼(B)で同じく2倍のCLを得るための迎え角の増加は Kb で示されます。比較すると「Ka」が「Kb」より遙かに大きくなるのが分かります。これが3角翼で迎え角が大きくなる理由です。なお、説明のために設定した、ある点「a1」と「b1」は飛行速度に依存し、この2点を比較することは意味がありません。

一般論として主翼の平面形状による性能や性質の違いがあります。点線は抗力(空気抵抗)が発生する様子を示す抗力係数(Cd)と呼ばれるもので、揚力と同様に抗力は抗力係数を使って計算されます。通常型でも、翼が細長いものほど発生する揚力に比較して抗力が小さくなり、少ない燃料で遠距離を飛ぶ性能に優れます。

5.航空ショーで驚きの経験

私の飛行機好きへの道を後押した経験談です。

1970年、会社の出張でベルギーを訪れているとき、私が飛行好きと知った現地駐在員の方が「休日に航空ショウが開催されるが・・」と誘ってくれ、むろん喜んで同行させていただいた。たしか「ブルージュ?」の基地か空港。初めての海外の航空ショーで、機体展示や展示飛行などいろいろあったと思うが、さすがに記憶に残っていません。

しかし、その中で現在でも記憶に残るのが当時の最新鋭戦闘機 F4(ファントム)と三角翼戦闘機ミラージュの展示飛行で、これからも永遠に忘れそうもないこの2件の記憶を振り返ります。

F4(ファントム)

3時方向から会場前の滑走路上の低空に緩降下で高速進入してきました。2名のパイロットのヘルメットがよく分かる低空、ちょうど目の前の位置で急速上昇(ズームアップ)。その時まで無音に近い印象で、高速だと音の到達が遅れたのです。衝撃波は聞こえた記憶は無いので、音速の少し下、最良の機動飛行能力が発揮できる速度だったのでしょう。それほどキツくないカーブで垂直上昇に移った、これも緩すぎると印象に残らなず無駄な速度の低下を生じる、強すぎると強Gで主翼の抗力が増して速度が落ちる、、温度、気圧などの条件を考慮計算された最良の速度が選択されていたはずです。

垂直上昇に移った機体はアフターバーナー全開で轟音を轟かせながら上空の頂点に向かって突進。go, go-up and high の光景、それまでに見たことがない長時間(秒単位とは思いますが)の垂直上昇が続き、やがて私の視力では青空の中に没視界となりました。少しして、点状にキラリと光る機体が見え、姿勢を反転したのが分かり、機体はそのまま会場を去ったようでした。

地球の重力を振り切って、視界没の垂直上昇を初めて見たこの時の驚きを忘れることが出来ません。私が飛行機の性能・能力という分野に強く惹かれるようになったのはこの経験も要因のひとつです。その後は何度か国内の航空ショーに出掛けましたが、このような胸の空くような垂直上昇飛行は見ることは在りませんでした。これには、後日談がありますが、別項で。

ミラージュ(どのタイプかは不明ですが純粋な三角翼戦闘機)

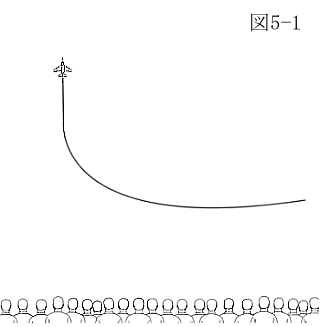

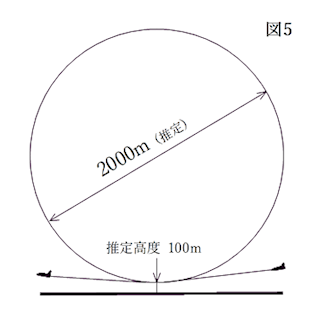

F4より少し高い高度で同様に会場に進入、目の前の位置で引き起こして上昇に入った。今度は非常に緩い引き起こしで、見ていると宙返り飛行に入る様子。極く緩い引き起こしを続け垂直位置を過ぎ、上空に垂直の円を描きながら、ほぼ真上に見る頂点に達しました。三角翼の形状がなんとか確認でき、推定2000mから2500mの高度で上空に点在する雲の上だったような記憶があります。

そのまま背面で残りの半円を描きながら降下、垂直位置をすぎて緩い引き起こし続け、演技開始時に近い高度で水平飛行に戻って会場から去って行きました。見事な「大きな 円」でした。この当時は発煙装置を装着していないので、頭の中で判定する時代でしたが。(下図はこの限界的な飛行の様子をイメージするためのイラストで、機体の縮尺は異なります)

推定で地上100m位の低空から、2000m以上の高度を頂点として描く驚異的な宙返り飛行です。パイロットの感覚だけでこのような飛行が可能とは思えず、ではどうやってと考えました。

事前に計算されたコースに添って繰り返したテスト結果のデータを、当日の気温と大気圧、風向きを考慮しながら、機首の角度と方位の姿勢チェック、高度と速度のチェック、上昇下降率の確認し、必要な舵の修正、エンジン出力を調節し、エンジン計器で正常な作動をモニターしながら、外界の確認が必要でしょう。これらを変化するGに耐え耳の圧力抜きをしながら、常に繰り返す飛行と想像します。

方位の変化:垂直方向の円運動で作動中のジェットエンジンに発生するジャイロ効果の力が機首を横方向に振ろうとする力になり、対気速度が減少し抑える力が低下する頂点付近で現れるものです。「F104の場合は放置すると30-40度の右への機首ブレを生じる」(「飛行の話」加藤寛一郎 技報堂出版・1986年(初版)そうで、胴部が細長いF104とミラージュではどの程度の差異が生じるかは分かりませんが、考慮せねばならない要素でしょう。

背面姿勢から地面に向かって降下するのは大変な恐怖感があると聞きます。ましてや、比較的低い高度、地上すれすれの引き起こしとなると、次元が違う恐怖の世界でしょう、しかし恐怖に支配されるようでは正常な状況判断に影響を与えます。また搭乗機体への絶対的な信頼感があってのことでしょうね。

このように考えると、当然優秀な一部のパイロットが行う演技ですが、その体力を含む能力のすごさは私の憧れになりました。

追記:一部の最新型戦闘機ではジェットエンジンの排気ガスの噴出方向を制御して、機体の姿勢を力ずくで変える能力が加わっていて、より強力な推進力とあいまって、限界的な飛行時には姿勢制御に大きな余裕度を持つと考えられます。一方で50年前の飛行機では、飛行中の姿勢制御は操縦舵面に発生する空力的な力のみに頼るので、より綿密な計画と実行が必要だったでしょう。

6. 100ノットは空気のハンモック

退職後の2016年、かねてより念願の青森三沢基地の航空祭に出掛けました。米軍のF18スーパーホーネット数機の地上展示(図6-1)があり、そこにいたパイロットのうちリーダーらしい方(クリスさん)に声を掛けました。米軍パイロットと会話できるのは楽しみのひとつです。

良い機会とベルギーで見た垂直上昇の話をして「その後は見たことがない、どうしてそんな演技はないのかな?」と尋ねると、クリス氏は「それはA handred knot push-over だね((上昇中に)100Ktで操縦桿を前方に押し切る)」と教えてくれ、そして「いまは展示飛行で機体が見えなくならないように、上限高度が6000フィート(Ft)から8000ft(およそ2000mから2700m)に制限されている」と話してくれた。またミラージュの宙返り飛行を、クレージと驚いていました。

Knot(ノット)は米国の航空界で使用される速度の単位で、以降はktと略します。ktを1.8倍すると凡その時速(Km/h)になります。また、通常は飛行機の速度は対気速度を意味しますが、ここでは速度としています。

話は飛びますが、この会話の後で大分以前に入間基地航空祭で見たF86ブルーインパルス の飛行を思い出しました。その当時は飛行するパイロットの同僚が担当する技術的な解説があり、それを聞きながら飛行するF86を見ることができたのです。演目のなか、宙返りの頂点で「今の速度は180Km/hくらいです」と解説があり、アレー・失速速度より遅いけど・・との疑問を胸にしまったことがありました。

後に、宙返りの頂点付近では重力の方向が逆になるのと、円運動の遠心力により見かけ上の機体重量が減少するのを知って、それが理由かと納得していました。ところが”この話 「A handred knot ・・・」を聞いて、「はた!」と気付きました。 飛行機は空気で支えられている。しかし空気がこの力を発揮出来るのは、飛行速度が戦闘機クラスの機体サイズと重量で100kt(時速180Km/h)* なのだろうと。

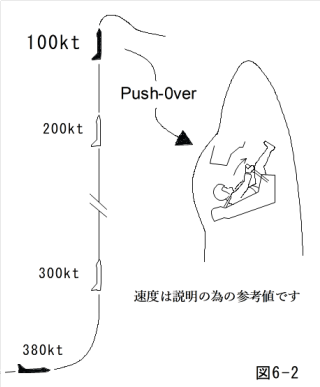

100Knot Push-over (図6-2):垂直上昇の頂点で「カクン」と姿勢を戻す印象的な演技では、機体が上昇力の限界に近づく時、あるいはエンジンに余力が有るときは一旦出力を絞って速度を100ktに落として、操縦桿を前に素早く倒し姿勢を戻すのだろうと考えました。

これも速度と機体に掛かる加速度(-G)を考慮しながらの操作で、闇雲に操縦桿を押すのではないでしょう。その後は、主翼の揚力では機体を支えられないので、少し降下しながら加速して姿勢を戻します。

*機体のサイズや重量などでこの数値(100kt)は変化するはずで、この100Ktが限界的な速度なのか、少し余裕があるのか等の詳細は不明です。

気が付いたことがもう一つ「ブルーインパルスのF86は当時の非力なエンジンで最大限度の大きな宙返りを演出する為に、もっとも遅くなる頂点での速度を限界ギリギリに設定して、頑張っていたのかな・・」。

また、もしその速度(100kt)より落ちるとどうなるかを想像しました。実際にはそのような事態にはならぬようにするのが操縦ですが、姿勢が何かのきっかけで変化すると、飛行の方向を定める尾翼の能力が不足しているので機体には発散的な姿勢の変化が起きて、操縦装置での修正も出来ずに最終的には旋転落下のような状態になるのでは、と。

そのような状況を想像できるDVDがあります。Warner-Home-video「RightStuff」で伝説のテストパイロト「チャック イエーガー」が宇宙を目指して F104で垂直上昇、やがてエンジンが酸素不足で失火して停止、上昇の頂点でテイルスライド落下に入るシーンがあります。(この無謀な試みの背景はここでは省略します)。

機体は不規則な旋転をしながら落下、パイロットは脱出、機体は墜落して失われます。そんな実写撮影は不可能なので、地上からの超望遠レンズによる記録映像を元に模型を使って特殊効果撮影されたもので「たぶんに真実に近い姿だろう」と思え、・・さすが米国の航空映画と感心しました。

この場面では、高高度で空気が希薄という条件ですが、空気が機体を支えられなった時に起こる事象の一端をこの画面から想像できます。

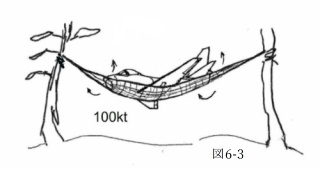

ここで「空気のハンモック(図6-3)」という表現が浮かびました。100ktの速度があれば空気に機体を預けられる、つまり失速速度以下なので主翼で機体を支えられないが、上昇や降下時にGが抜ける時には 迎え角を取らなければ姿勢の制御は可能なことを、フラフラと位置は固定できないが地面に落ちることはない「ハンモック」で比喩したものです。

「Gが抜ける」とは: 飛行機が急上昇中に機首を下げると、発生する加速度(マイナスG)は重力加速度(1G)を減少させます。例えば加速度がマイナス(-)1Gとなる計算されたコースを飛行すると機内は無重量状態となり空中遊泳が可能で、この状態を体験させてくれる会社(https://www.mitsubishielectric.co.jp/dspace/)もあります。この時は見かけ上の機体重量(無論質量変わりません)が消えるので通常の失速速度より遅い速度まで飛行速度範囲を拡げた飛行が可能で、その時も迎え角が不要なので失速は発生しません。しかしその機体に必要な最低速度以上を保つ必要があります。

ここでの話も前段で述べたジェットエンジンの推力の方向を変えて姿勢制御が可能な一部の最新機種は含みません。それらの機種では空気が支える限界とは無関係のような、途方もない運動を見せる映像をYouTubeで見ることがあります。

またプロペラ型の機体では、プロペラ後流を受ける尾翼で極低速時の姿勢制御を行うのをスタント飛行時に見ることができます。これらは何れもここでのトピックの範疇には含まれません。

航空祭での展示飛行

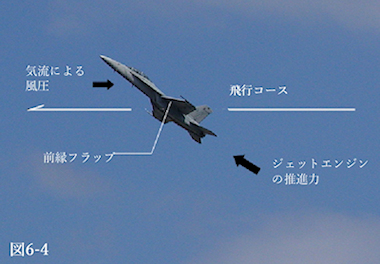

スーパーホーネットのHi-AOA(高迎え角)飛行光景です。この状態で高度を保ちながら通常状態での失速速度以下の超低速で飛行します。

主翼やストレーキ(図6-1)に吹き付ける前方からの気流の力と、機体を押し上げるエンジンの推力でバランスを取りながら飛行するもので、精密なエンジン調整と優秀な出力の応答性、繊細な操縦技術があって可能となるものです。

これだけの迎え角になると揚力という概念は多分なく、いかに気流の剥離を抑えるかが重要になります。もともとストレーキ部分は強い前縁の後退角でハガレが発生しにくく、主翼では背面の剥がれを押さえるように、前縁フラップが90°まで下がっています。ストレーキと主翼の連結部からは強烈な渦流が発生しているので、これに主翼背面で剥がれた気流が吸い取られている状態でしょう。

7. ジェット機の空気取り入れ口はどこがよい

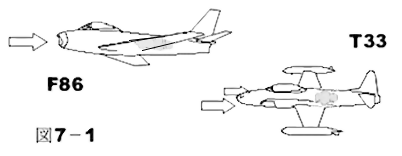

F86戦闘機が新鋭機であった当時(1950年頃)の単発ジェット戦闘機の空気取り入れ口の配置には、胴体の先端と側面の2方式がありました(図7-1) 側面型なら機首には機器を搭載する空間が生まれる、なぜ機首に空気取り入れ口を配置する機体があるのかな・・との疑問が有りましたが、考えたのは「設計者の好みなのだろう・・・」

なお、ここで話題にするのは噴出する燃焼ガスを推進力源とする「ターボジェットエンジン」の世代ですが、「ジェットエンジン」「エンジン」 と略します。

子供の頃のある機会から ジェットエンジンの作動について強い疑問を持って以来( 参照:過去記事 ) 当時の航空雑誌などでぼちぼちと知識を得ました。

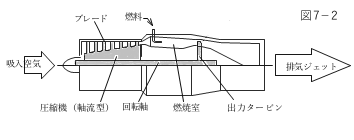

この空気取り入れ口への疑問を持った頃は「ジェットエンジンには空気の圧縮機(コンプレッサー)があり、圧縮された空気が燃焼室に導かれて燃料が燃焼、高温度となった燃焼ガスが(出力)タービンを回し、これが同軸上の圧縮機を駆動する。タービンを通過した高温度ガスは高速度で噴出してエンジンの推進力(推力)となる」との、飛行機ファンとしての標準的なものです。ただ、コンプレッサーは図7-2 にある軸流型しか記憶にありませんでした。

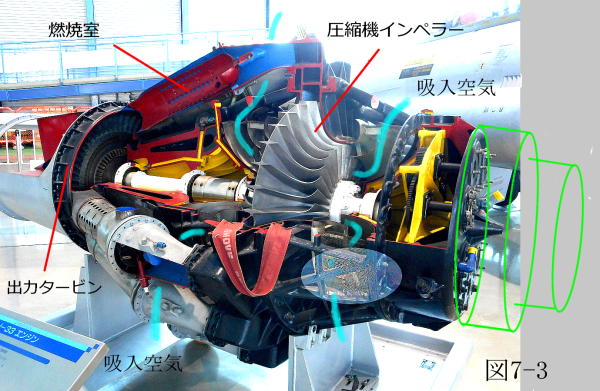

ある日「それには理由があるよ」と告げる発見がありました。それは航空自衛隊広報館「浜松エアーパーク」を訪れたとき、展示されている空気取入れ口が胴体の左右にあるT-33練習機の実機と、搭載されているジェットエンジン(Allison J33)の カットオフ展示(図7-3 /図にポインターを当てると拡大します)を見たときです。それまでは詳細な構造にあまりは関心がなかったのですが観察しました。

目にしているジェットエンジンには、遠心式空気圧縮装置特有の形状を持つインペラー(回転翼)が回転ディスクの両面にあります。高速回転で空気を振り回し、遠心力で空気を外周の空気溜に圧縮する方式で吸入する気流の乱れには影響を受けにくいのが特徴です。この両面型の圧縮機タービンはデュアル(2連)で燃焼室に必要な空気量を供給します。これは遠心圧縮型ジェットエンジンです。

吸入する空気は、最前部のエンジンで駆動される油圧ポンプなどの補機類を避けて、エンジン側面の全外周から前と後の空気吸入孔に向かう2系統のルートで吸入されます(参考に青線で経路を示します) これなら胴体側面の近い距離から空気を取り入れるのが最も合理的と納得しました。 (注:このエンジンの原型は英国のロールスロイス(RR) Nene(ニーン)エンジンで、最前部の補器類ユニットは取り外されているので、その概要形状を参考に記しています。赤いベルトは展示設置時の作業資材でエンジンの部品ではありません)

F86はなぜ先端部に空気取入れ口がある? :

軸流型圧縮タービンを持つジェットエンジン(図7-4)を搭載していると理解していました。また、この型のジェットエンジンには内部の気流が乱れるコンプレッサーストール(失速)と呼ぶ現象が有ること、それはエンジンの動作サイクルを破綻させ事故にも繋がる遠心型にはない微妙な性質であるのも記憶していました。それは側面型のメリットを手放してまで機首に配置した理由に関わるのか・・疑問が残ります。

ここで改めて軸流型圧縮機に関心を持ち、その作動を図上で考えてみました

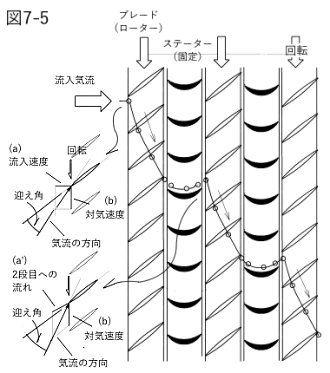

図7-5は空気が吸入され圧縮される原理図で、圧縮機ハブ(胴部)上の一枚一枚の「羽根(ブレード )」は「ひねり(ピッチ)」が与えられていて、プロペラのようにハブの回転で空気を後方に送ります。回転にひきずられて旋転する気流として外周のケースに固定される「静翼(ステーター)」へ流れ込み、ここで旋転する気流を整え・速度の一部が圧力に変換されて次段に送られます。その気流を次段のブレードが同じように後ろに送り・・この作動を各段で繰り返します。圧縮の段が進む毎に圧力が少しづつ高くなり、これに合わせてブレードを収める空間が狭くなります。それぞれのブレードは後段の圧力を押し戻しているとも言え、これらの動作を何段も重ねて空気を圧縮し、吸入時と最終段での圧力の差を 圧縮比と呼びます。

軸流型圧縮機ブレードを流れる空気の動き 図7-5(より詳細に)

初段のブレードには飛行速度あるいはエンジンの吸い込みにより加速された気流(図のa)が流れ込みます(注1) 圧縮機のブレードには回転に伴う対気速度(b)が発生するので、これら二つの気流のベクトルが図のように合成されてブレードに向かう気流となります。

2段目ではステーターから流れ込む気流が図の(a’)になるので気流の方向が変わり、必要なブレードの迎え角が変化します。吸入された空気の軸方向の流れは、初めは急速に加速されますが、段が進み圧力が上昇すると次第に減速に転じます。(注2)

これらのブレードでは、根元の部分と先端では回転軸からの半径が異るので対気速度が変わります。これに合わせて根元から先端にかけて適正な迎え角が保たれるように連続的に変化するピッチを与えられていて、各ブレードは美しいカーブを描く形状をしています。これはブレード高さが大きい初段側で特に目立ちます。

注*1:地上で待機中に高湿度の大気を吸い込むと、急速な加速で空気の圧力と温度が急激に低下して空気吸入口の内部が一気に水蒸気(ベイパー)で覆われる光景を見ることがあります

注*2:(訂正しました)次第に速くなる> 減速に転じる(Re:「超音速の流れ学」久保田浪之介著 山海堂」等、これに併せて一部説明を変更しています。

注:これらの考えられる「微妙さ」は基本的な動作上での過去の話です。現在は制御システムの進化によりジェットエンジンの性能と安定性の向上が実現されています。

注:図は説明用に作成されたもので、ブレードなどの形状やピッチ等と共に、隣接段のブレードの相対位置関係も構造の実体を示すものではありません。また空気の流れは、それぞれの段で発生する流れの一部を切り取って繋ぎあわせたものになります。

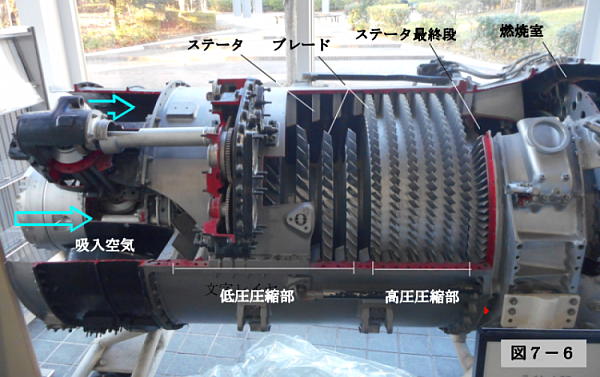

軸流型圧縮機の実際(ライトJ65・米国 /図7-6にポインターを当てると拡大します)

切断された構造ケース内部の13段構成(re:スミソニアン博物館 Web-site)の軸流圧縮機部分を見ることができます。ハブ(胴部)の上に配置された無数の(ローター)ブレードが見えますが、これらに対応するケース側に取り付くステーターはなく、奥に一部が見えています。これらの全てが等しく正常に機能するには吸入される空気にも均一で乱れのないことが重要であるのが想像できます。なお、このエンジンの回転方向は説明図とは逆なので、ブレードのピッチも図とは逆になっています。

(写真:都立産業技術高等専門学校科学技術展示館にて撮影)

注:このエンジンは1950年代に英国の軸流圧縮型エンジンを原型として製造されたもので、低圧部(前)と高圧部(後)に分かれていますが、同軸上で一体で回転します。しかし同じJ65エンジンで圧縮機部分の形状が大きく異なる写真もあり、製品の進化の段階で変化があるようです。ここでは、無数のブレードとステータが並ぶ様子と、ブレードのピッチが前段から後段で微妙に変化していることを実感してください。

納得:F86(図7-1)( 参照:F86 ) は先端空気取り入れ口が良い:

「搭載する軸流圧縮エンジンの為に、乱れのない気流を先端で取り入れ、一本の空気ダクトでそのままエンジンに送るのが最良の方法と判断し、操縦席の下を通過してエンジンの高さにダクトを立ち上げる方式とした」と考えました。エンジンの先端コーンはその気流に合わせるように下向きに成型されていて(図7-4)、当時の試行錯誤での苦労が見えるようです。

ただ前面吸入口方式の方が高速飛行に有利(側面型では吸入口部分で正面投影面積が大きくなる)なこともあり、速度を優先して選択した必然的な結果だったかもしれませんが

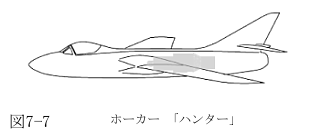

ホーカー「ハンター」が世界で初めて

この飛行機の初飛行は1951年で、軸流型圧縮エンジン(Avon RA7)を搭載し両翼の付け根に空気取り入れ口を持つ機体です。調べると、このタイプのエンジンを搭載し側面空気取入れ口と組み合わせて実用化に成功した、世界で最初の単発ジェット機のようです。

機首付近の有効搭載空間を確保しながら、より高い空気圧縮比で将来的には主流となるエンジンを搭載する意欲的な挑戦だったのです。選定した当時の軸流型エンジンには安定な運転に多少の問題がある時代だったそうですが、2箇所から流入する気流どうしの干渉を防いで、エンジンの吸気口全体に均一な空気を供給する課題を解決し、さらにエンジン側での改良がありました。また、エンジンへの均一な気流へ影響を与える胴部表面の境界層( 参照:境界層 ) の影響を少なくするように、主翼の位置を中翼型(胴体高さの中央に主翼がある)としています。

しかし細かな問題の発生が続き、大幅に改良された新しいエンジンを搭載する機体が1955年に投入されて、安定した運用が可能になりました。これを実用化の完成とすると初飛行から4年くらい掛かっていますが、先駆け故の技術的な困難が多かったのでしょう。

この機体は機首部分の搭載スペースを生かして用途や時代に対応した改良をすることで、機種として寿命の長い機体になりました。もっとも、飛行機として使いにくいなどの問題があればそれも叶わないわけで、スマートですっきりした機体デザインと良好な飛行性能、異常姿勢からの回復力などの性質も良かったそうです。

英国では他にもスーパーマリーン「スイフト」も同様の狙いで開発されていましたが、実用化の時期はハンターから大分遅れて短命に終わりました。

実は遠心圧縮型ジェットエンジンだった

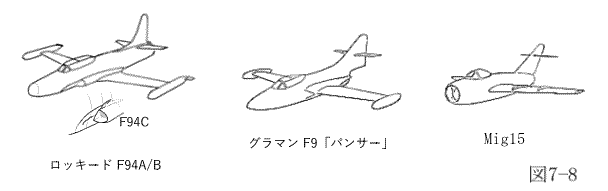

この年代で記憶にある側面空気吸い込み口の単発ジェット機を調べてみると、遠心圧縮型のエンジンで飛んでいました。

グラマン F9「パンサー」

空母搭載の米艦載機で両翼付根に空気取り入れ口を持つ美しいスタイルの機体です。エンジンはRR(ロールスロイス) Nene(ニーン)エンジンを原型とする遠心圧縮型のエンジン(P&W J48) を搭載し、軸方向のサイズが小さいことを巧みに利用したコンパクトな機体になっています。機首には武装関係機材を搭載できる空間がたっぷりあります。

ロッキード F94A/B

夜間や悪天候でも作戦可能な全天候型迎撃機として、機体の先端に大型のレーダーアンテナを搭載。関連装置を胴部前方に収容する為に側面吸気型の構造が必須で、レーダー操作員を後席に乗せる復座の機体となって、その当時のJ33(遠心圧縮型ジェットエンジン:前出)にアフターバーナーを取り付けて最大推力を上げて使用しています。胴体の左右の下側に設けた空気取り入れ口が姿勢変化時の気流の乱れを防ぐように、胴体の両斜め下部には大きく削いだような整形処理があります。

大規模改修で高性能化 F94C「スターファイアー」

高速飛行時の時の抗力を減らす胴部の整形や主翼尾翼の改良・空気取り入れ口に胴体の 境界層 を逃がす為の隙間の追加などで最高速度が向上しましたが、エンジン(P&W J48)はアフターバーナー付き遠心圧縮型で機首周りの機材の搭載スペースを確保しています。この時代までは、圧縮比が低く出力が小さい遠心型ジェットエンジンにも必要とされる出番があったのですね。

注: 境界層 飛行機や車で窓に付着した雨滴の動く速さが実際の速度より非常に遅いのは、この境界層という表面にまとわりつく空気の層の影響を受けているからです。F94/C ではエンジンへの空気吸入量増すために胴体境界層の流入を防ぐ隙間(図7-8)が設けられていて、吸い込み口への境界層対策をした最初の機体と考えています。ロッキード社では吸入する空気の流れの安定化に非常に関心を払っていたのが感じられます。

Mig15

先端取り入れ口ですが入り口に厚い垂直隔壁があり、操縦席の左右に分けて通過するダクトでエンジンに空気を供給しています。調べると。RR Neneを原型とする遠心圧縮型のエンジンを搭載、2本ダクトからの気流の合流時の干渉には心配はなく、正面投影面積を最小にするメリットを得ています。

参考までの話題

エピソード-1:F86D:

F94Cを後継した単発エンジンの全天候型迎撃機がノースアメリカンF86D型で、高い圧縮比と推力を得るためにF86と同じ軸流圧縮型エンジンJ47にアフターバーナーを付けて最大推力を強化しています。機首にレーダーアンテナを搭載、かつ乱れの無い吸気が必要な軸流圧縮型エンジンへの空気取り入れ口も機首にあります。機首のレーダードームは、表面の境界層が加速する領域で厚みが最小になるので吸い込み口への流入を抑えることができます。つまりF86型の基本構想にアンテナを納める鼻を取り付けた構造で、同じメーカーならそれまでの経験が生かせるのでしょう。

この機種以降はジェットエンジン側の改良・進化(次段参照)で側面型吸い込み口への許容度が向上しました。F86D が境目になるように感じています。

エピソード-2:ジェットエンジンの進化

だいぶ前に飛行機整備の関係者から「コンプレッサーストールは昔の話です」と言われて驚き、それから関心を持ってきました。最新のジェットエンジンは、より広範な条件での安定な運転を可能にし、より高出力や高効率を実現する為に、固定式だった軸流型圧縮機のステーター角度を変えるステーター角度可変装置や、高圧圧縮機から一時的に一部の空気を逃がすエアーブリードシステム、エンジンに流入する気流を制御するIGV(吸気案内羽)等があります。それらによって、迎え角が90°を超すジェット機の機動飛行(コブラとよばれています)が可能になりました。昔の常識ではコンプレッサーストールが発生している状況です。

エピソード-3:遠心圧縮型ジェットエンジンは

現在では小型の特殊な種類を除いて、固定翼機では遠心圧縮型ジェットエンジンの使用は一般的ではないと思います。しかし、吸入する空気の変動には強いメリットが生きて、頭上のローターによる脈動が避けられない吹き降ろし気流の影響を受けるヘリコプターでは、遠心圧縮型エンジンを、回転軸で回転出力を得るターボシャフト型のジェットエンジンにして広範に使用されています。

空気吸い込み口が見えるので、すぐそれとわかりますが、異物吸引防止のために吸気口が金網で覆われているのもあります。

エピソード-4:ジェットエンジンの強力さ

現代の軸流型ジェットエンジンの空気圧縮比は1:30位あり(1:50を訂正しました)、最高圧縮気圧は地上高度で30気圧(相対気圧で29気圧)に達します。これは頑丈さの塊で蒸気をためる印象のある蒸気機関車での定格蒸気圧力が14-16気圧(日本の鉄道)であることを考えると興味深いものがあります。

サイトの更新情報

飛行機7 ジェット機の空気取り入れ口はどこに

その位置には理由がありました Sep25'25 /一部訂正 Oct10'25

飛行機6 100ktは空気のハンモック

空気の飛行機を支える力を考えました Mar7'25

飛行機5 航空ショーで驚きの体験

私の飛行機好きが後押しされた記憶です Dec18'24

飛行機4 パイロットさん ありがとう

管理人が体験したことの記憶です Dec5'24

飛行機3 飛んでもない飛行機の話

飛行機の珍説だった、可撓翼とはなにか Dec5'24

飛行機2 飛行機に関する最初の記憶

飛行機の操縦はスイッチ操作? Dec5'24

各項 1 プロローグ

各項の入口案内として設けました Dec5'-Dec12'24

お知らせ

Sep.25 '25

記事の一部に「動く画面」の機能を取り入れました。記事の中で該当する箇所で案内があります。

(参照: ) ではその説明や図がある場所にジャンプします。

戻る時に元とは違う場所に戻ることがあります。もし、戻る場所を見失った時は、一旦ページトップにもどってメニューから元の場所へ戻ってください。

(動作の確認は Chrome MS-Edge で行っています)

管理人プロフィール

ご連絡は

こちらまで